Früh wurden die Talente des aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Jungen erkannt und gefördert

Er gilt mit Recht als der Nestor der Wertheimer Geschichtschreibung, Andreas Fries, der Chronist des 19. Jahrhunderts. Er ist der erste hiesige Erforscher von Denkmälern, Wappen und Inschriften, Sammler von Sagen und Märchen, Volkskundler überhaupt im weitesten Sinn. Seine „Feldzüge“, wie er sie nannte, in und über die Grafschaft hinaus hat er mit zahllosen Notizen und Zeichnungen in sogenannten „Merkbüchern“ festgehalten. Sie reichen von 1841 bis 1863 und stellen eine fast unerschöpfliche Quelle dar. 1880 hat er in der Wertheimer Zeitung die „Erinnerungen in Volkssagen mit Benützung archivalischer Quellen aus der Zeit des Grafen Ludwig Vollrath von Löwenstein und seiner Brüder“ veröffentlicht und damit auch dem Zeitalter des Barock ein unvergleichliches Denkmal gesetzt. Nun (2011) jährt sich der Geburtstag des großen Sohnes der Stadt am 2. November zum 200. Mal, Anlass genug, sich mit seiner Herkunft und Jugend einmal eingehender zu beschäftigen.

Das Porträt des jungen Andreas Fries zeichnete der gleichaltrige Maler Johann Wilhelm Völker.

Der eigenen Familiengeschichte hat Andreas Fries selbstverständlich intensiv nachgespürt. Zeugnis davon legt unter anderem ein „Familien-Kalender“ ab (Slg. Hist. Verein, T 61). Darin lässt er in mehreren Aufstellungen unzählige Namen und Daten der väterlichen Fries-Vorfahren Revue passieren. Umso mehr erstaunt, dass die Ahnen von Mutterseite so gut wie völlig ausgeblendet sind. Bei den wenigen Angaben zu seiner Mutter hat er gar Korrekturen vorgenommen, ihre Geburtszeit von 1789 auf 1786 vordatiert und dementsprechend das bei ihrem Tod erreichte Lebensalter von 44 in 47 geändert. Es hat den Anschein, dass ihm hier sehr daran gelegen war, sich ganz ins Unbestimmte zu begeben.

Die Heimat der Fries-Familie liegt im Westspessart, im katholischen Dörfchen Hausen bei Kleinwallstadt-Hofstetten. Dort konnte Andreas Fries – vermutlich in eigener Kirchenbuchforschung – den Stamm bis an den Vorabend des Dreißigjährigen Krieges 1618 verfolgen. Die bäuerlichen Generationen stellten mehrfach den Schultheiß des Ortes. Von Langlebigkeit zeugt vor allem Johannes Fries II (1692-1797), der ein Alter von 105 Jahren erreichte.

Sein Sohn Benedikt (1724-1802) trat um die Mitte des 18. Jahrhunderts unter das kurmainzische Militär. Im Siebenjährigen Krieg verschlug es ihn in das von Feldmarschall Daun befehligte böhmische Heer nach Magdeburg, wo 1756 Sohn Martin, Andreas’ Großvater, zur Welt kam. Martin selbst diente im blauen Mainzer Regiment, stand als Feldwebel in St. Goar, um dann, ausgemustert, als Kriegsratsdiener (1798) in Aschaffenburg und schließlich als badischer Gefällverwaltungsdiener (1806) in Tauberbischofsheim Verwendung zu finden. Seine zweite Ehe (1798) mit der Reicholzheimerin Maria Werrlein hat vielleicht die Brücke ins Taubertal geschlagen.

Aus der ersten Ehe des Martin mit Maria Sophia Senkeisen von Höchst stammte Peter Fries, 1780 noch in Mainz als ältester Sohn geboren. Auch ihm war das Militär bestimmt. Nach kurmainzischem, dann oesterreichischem Dienst trat er unter die badischen Soldaten. Als solcher befand er sich 1811 im Raum Wertheim. Und hier ist er, nachdem er am 2. November Vater eines Kindes geworden war, am 18. Juni 1812 von Pfarrer P. Venantius Arnold in der Kapuzinerhospizkapelle (Mühlenstraße) mit der Kindsmutter Maria Barbara Schwarz getraut worden.

Ebenso wie Andreas Fries hatte ein Menschenalter zuvor auch seine Mutter als uneheliches Kind das Licht der Welt erblickt. Die Grünenwörterin Maria Barbara Eirich, seit 1771 Halbwaise, war am 6. März 1789 mit einem gleichnamigen Töchterlein niedergekommen. Im Wertheimer Taufbuch heisst es dazu: Als Vater dieses Kindes gibt die Mutter an Gottfried Schwarz, des Thomas Schwarzen, Nachrichters in Xwertheim (Kreuzwertheim) ehl[ichen] Sohn. In diesem Fall war an Heirat nicht zu denken. Die Scharfrichterfamilien galten als gemiedene Leute. Gottfried Schwarz hatte denn auch konsquent anderes im Sinn; schon am 5. Mai 1789 liess er sich als angehender Henker von Remlingen mit der dortigen Scharfrichtertochter Catharina Donauer trauen. Was indessen verwundert: seine uneheliche Grünenwörter Tochter führte trotz allem den Familiennamen Schwarz.

Geregelte Verhältnisse kehrten schließlich ein, als die Mutter Maria Barbara Eirich am 7. Februar 1811 als spätes Mädchen vom hiesigen Schiffer Johann Conrad Buch als dessen zweite Frau geehelicht wurde. Nun zog man von Grünenwört ins sogenannte welsche Dorf, in die Welschdorfgasse, und hier, vermutlich in der Nr. 7, brachte Tochter Maria Barbara Schwarz am 2. November des gleichen Jahres den Sohn Johann Andreas als Kind der Liebe zur Welt. Die tags darauf vollzogene evangelischeTaufe nahm Superintendent Johann Michael Müller in der Stadtkirche vor. Die Patenschaft übernahm ein anderer badischer Soldat, der – als Nadlersohn aus Wertheim stammende – Kanonier Johann Andreas Haas.

Wie Vater Peter Fries das Verhältnis ein gutes halbes Jahr später durch Heirat nachträglich legalisierte, davon war vorhin schon die Rede. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Soldatenstand bereits verlassen. Der katholische Traueintrag vom 18. Juni 1812 nennt ihn Beysaß dahier, d. h. er war jetzt ansässig geworden, vorläufig ohne Bürgerrecht; dieses erhielt er erst in seiner Eigenschaft als Polizeidiener. Die Bedürftigkeit der jungen Familie kann man sich nicht gross genug vorstellen. Zum allernötigsten Unterhalt verhalf dem Vater zuerst die Anstellung als Centdiener (1816), dann als Polizeiaufseher und Centknecht (1818ff.), wobei er in letzterer Hinsicht vor allem als Gefängniswärter auf dem Centhaus vor dem Brückentor fungierte. Dabei veränderte sich der Hausstand rapide. Mit schöner Regelmäßigkeit stellte sich alle zwei Jahre (1814-1824) Nachwuchs ein. Am Ende waren es, Andreas eingeschlossen, sieben Geschwister. Im Gegensatz zu ihm wurden alle anderen katholisch getauft.

Nach dem grossartigen Lebensbild, das der blinde Eduard John unter Assistenz von Otto Langguth im Jahresbericht 1911 des Historischen Vereins von Andreas Fries gezeichnet hat, wurde ihm 1823 der Eintritt in das hiesige Gymnasium ermöglicht. Unter den Förderern darf man vor allem wohl P. Praeses Venantius Arnold vermuten, den Seelsorger der Familie. Erstmals genaueren Einblick in den erfolgreichen Schulverlauf ermöglichen jetzt neue Funde im evangelischen Pfarrarchiv, wovon im zweiten Teil des Aufsatzes jetzt zu berichten ist.

Die Kilianskapelle beherbergte zur Schulzeit von Andreas Fries noch das Wertheimer Gymnasium.

In den Akten einer der zahlreichen Wertheimer kirchlichen Stiftungen, der sogenannten Steeger’schen Stiftung, finden sich zum Gymnasiasten Andreas Fries und den Lebensumständen seiner Familie aufschlussreiche Belege. Sie setzen 1824 ein. Es erscheint bedeutsam, dass alle Eingaben um Unterstützung, um die es sich hier handelt, von Vater und Mutter Fries stets an das Wertheimer Kreisdirektorium gerichtet waren, das damals von Eberhard Friedrich von Berg geleitet wurde. Dies wohl nicht ohne Grund, weiß die Überlieferung doch davon zu berichten, daß Peter Fries beim Einmarsch der Russen 1814 dem Kreisdirektor das Leben gerettet haben soll.

Erstmals am 22. Oktober 1824 wurde Polizeidiener Fries beim Amt vorstellig: Mein Sohn Andreas befindet sich gegenwärtig auf dem hiesigen Gymnasium. Der Besuch des Gymnasiums hat mancherley Bedürfniße zur Folge, welche die Armuth des Vaters nicht gewähren. Ich bin ausser Standte, ihm nur die nöthigsten Schulbücher anschaffen zu können, ohne welche der Schulbesuch keinen Nutzen gewähren kann. Er genießt von seinen Lehrern .... das beßte Zeugniß und ist also der gnädigsten Unterstützung nicht unwürdig. Unterthänigst bitte ich daher huldreichst verfügen zu wollen, daß derselbe aus einer der hießigen milden Stiftungen mit den benöthigten Schulbüchern zu unterstützen sey.

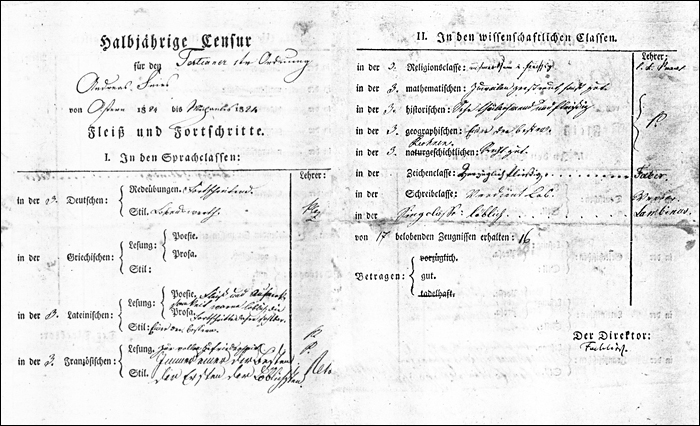

Dem Gesuch konnte der Vater mehrere bemerkenswertee Zeugnisse beilegen, eines von Klassenlehrer Platz, bestätigt durch Direktor Föhlisch, das andere vom französischen Sprachlehrer Reheyse. Dazu noch das Halbjahreszeugnis vom Herbst 1824. Professor Christian Friedrich Platz urteilte:

Daß der Gymnasiast Andreas Fries bisher in den Lehrstunden theils gesetzlichen, theils ausgezeichneten Fleiß in einzelnen Gegenständen bewiesen habe, und man auch von Seiten des Unterzeichneten mit seinem Betragen zufrieden gewesen ist, besonders in dem letzten halben Jahr, wird demselben hiemit bezeugt.

Wertheim den 3ten Oct. 1824. C. F. Platz, Lehrer am Gymnasium.

Mit disem löblichen Zeugnisse des Klassenlehrers ist einverstanden Foehlisch, Dir. Gymnaß.

Der Französischlehrer unterließ nicht, seinen schwungvollen Schriftsatz in elegantem Französisch vorzulegen (s. Abb.): L’ élève André Fries fréquente depuit deux ans les leçons privées de la langue françaice, qu’il obtient gratuitement. Son gout pour cette langue, son exactitude à remplir sévèrement son devoir et son zèle me portent de supplier par le présent en sa faveur un homme pénétré de sa religion et ami de l’humanité de lui acheter un livre intitulé Cours de langue Française ...... Ce livre coûte sans reluire 2 fl. 42 xr.

Il est manifeste que le père du dit élève est assez pauvre, c’est pourquoi il est d’autant plus à souhaiter qu’on ait la bonté et la clémence de procurer à un tel sujet le dit livre, pourqu’il puisse parcourir sa carrière, et parvenir à ce but où la Divine Providence la enfin destiné.

.... Reheyse

(Übertragung: Der Schüler Andreas Fries besucht seit zwei Jahren die Privatvorlesungen in der französischen Sprache, die er gratis bekommt. Seine Lust an dieser Sprache, seine Genauigkeit, streng seine Pflicht zu erfüllen, und sein Eifer veranlassen mich mit diesem Zeugnis zu der dringenden Bitte, ihm zu Gunsten als (jungem) Mann, durchdrungen von seiner Religion und Freund der Menschlichkeit, ein Buch zu kaufen, betitelt Französischer Sprachkurs .... Es kostet ohne Einband 2 fl. 24 xr.

Bekanntermaßen ist sein Vater ziemlich arm. Deshalb ist umso mehr zu wünschen, man möge die Güte und Mildtätigkeit haben, das genannte Buch solch Begabtem zu beschaffen, um seinen Werdegang fortsetzen zu können und das Ziel zu erreichen, welches ihm die göttliche Vorsehung schließlich bestimmt hat).

Die Zensuren für den Tertianer sowohl in den Sprach- wie in den wissenschaftlichen Klassen konnten sich sehen lassen. Fast ohne Ausnahme wurde er belobt. In Deutsch in den Redübungen: Fortschreitend, im Stil: Lobenswerth. Latein im Lesen von Poesie und Prosa: Fleiß und Aufmerksamkeit waren löblich, die Fortschritte daher sichtbar; im Stil: Einer der Beßern. Das Französische im Lesen in der Klasse von Prof. Platz: Zur vollen Zufriedenheit; in dem von Sprachlehrer Reheyse vermittelten Stil: Immmer einer der Besten, der Ersten, der Löblichsten. Geschichtsunterricht: Sehr theilnehmend und fleißig, Geographie: Einer der besten, Zeichenklasse bei Faber: Vorzüglich fleißig, Schreibklasse: verdient Lob, Singklasse unter Kantor Lambinus: löblich. Heißt es auch beim Rechnen: Recht gut, so klingt nur ein leiser Mangel in Mathematik an: Zuweilen zerstreut, sonst gut. In katholischer Religion beim Pater Praeses: aufmerksam und fleißig.

Sehr gute Noten bekam der »Tertianer 1ter Ordnung« Andreas Fries am Gymnasium.

Die Bitte um Unterstützung wurde im Dienstweg über das Stadt- und Landamt dem evang. Kirchengemeinderat zugeleitet. Auch wenn der Vorgang abbricht, so hat man die benötigten Schulbücher doch wohl beschafft. Ein halbes Jahr später stellte sich Polizeidiener Fries erneut beim Amt vor. Er ließ am 6. Mai 1825 zu Protokoll nehmen: Sein Sohn Andreas Frieß 13 ½ Jahr alt, bezeige viel Lust zum Studieren, seye dermal in der zweyten Klasse des Gymnasiums, habe sich bisher sehr fleißig benommen, gros[s]e Fortschritte gemacht und habe nach Aussage seiner Profeßoren viel Talent, ja er habe denselben blos wegen Letzterem auf selbstiges Anrathen des Herrn Dr. Föhlisch zum Studieren bestimt.

(Der Sohn) seye zwar unter die Freyschüler aufgenommen, wo er kein Schulgeld zu bezalen habe, allein er seye auch verschiedener Bücher benöthigt, ... wovon er jedoch 4 .... wohlfeil erhalten könne. Er, Frieß, seye aber nicht imstand, das Geld für Anschaffung dieser Bücher aufzutreiben, und doch wäre es Schade, wenn sein Sohn mit den ihm innwohnenden Fähigkeiten vom Studieren zurückbleiben müsse. Er bäte daher um Unterstützung von ohngefähr 10 fl. aus irgend einem milden Fond. Diesmal wurde die Armen-Kommission eingeschaltet, wie man annehmen darf, sicherlich mit Erfolg.

Ein unerwarterer Schicksalsschlag, der Tod des 46-jährigen Vaters am 18. Februar 1827, hat die Aussichten auf das von Direktor Dr. Föhlisch nahegelegte Studium jäh zerstört. Die Witwe, inmitten ihrer anderer unversorgten Kinder, geriet in größte Bedrängnis. Um Andreas noch eine zeitlang den Besuch des Gmynasiums zu ermöglichen, war zusätzliche Förderung nötig. Als sie sich im Sommer wieder ans Kreisdirektorium wandte, empfahl Herr von Berg durch Anfrage bei beiden evangelischen Stadtpfarrern am 28. Juli, ob dieser Andreas Fries sich nicht zum Schullehrer qualificire und in das Alumnat aufgenommen werden könne? Das Alumnat als besondere kirchliche Einrichtung unterhielt eine begrenzte Zahl an Förderstellen für arme hiesige Lateinschüler, natürlich für evangelische.

Allem Anschein nach haben die beiden Geistlichen Schmidt und Neidhart wenig Neigung verspürt, den jungen, zwar evangelisch getauften, aber in katholischer Erziehung aufgewachsenen Andreas Fries entsprechend zu berücksichtigen. Sie ließen sich Zeit und antworteten am 20. August unter einem Vorwand ausweichend: Nach den ausgestellten Zeugnissen der hiesigen Gymnsiumslehrer qualificirt sich wohl der Andreas Fries für einen künftigen Schullehrer, da er .... sich stets durch musterhaften Fleiß in den Gegenständen des Unterrichts und durch ein löbliches Betragen die Zufriedenheit derselbigen erworben hat, wenn er auch in der Zukunft damit fortfährt. Allein da für einen Schullehrer auch musikalische Kenntnisse, besonders das Orgelschlagen erfordert werden, so viel den Unterzeichneten aber bekannt ist, Fries sich bisher nicht darauf gelegt hat, und es auch zu spät seyn möchte, wenn er es jetzt noch thun wollte, so qualificirt er sich aus diesem Grund nicht dazu.

Fries ist auch zu alt, um ins Alumnat aufgenommen werden zu können, nicht zu gedenken, daß dermalen keine Stelle in demselbigen erlediget ist.

Das wollte Kreisdirektor von Berg nicht gelten lassen. Prompt ließ er in dienstlicher Eigenschaft beiden Pfarrern am 23. August den Beschluß zugehen: Da es in der hiesigen Gegend an tauglichen Schullehrern sehr mangelt, der junge Fries aber wegen seiner ausgezeichneten Fähigkeiten und musterhaftem Fleiß zum Schulfach sehr qualiifizirt erscheint, so dürfte derselbe, obwohl dermal kein Plaz im Alumnat erledigt ist, doch als überzählig einsweilen in dasselbe aufgenommen werden, umso mehr, als er mit 15 Jahren noch gar nicht zu alt ist, um sich in der Musik die nöthige Kenntniß zu verschaffen.

Auf diesen Fall hin genehmigt man die Anschaffung der nöthigen Schulbücher zur Bezalung halb aus dem Hospital, halb aus den übrigen kleineren milden Stiftungen dahier im Betrag von 15 fl. 56 xr. und erwartet über die geschehene Aufnahme des Andreas Fries in das Alumnat berichtliche Anzeige ....

Was blieb Oberpfarrer Schmidt und Stadtpfarrer Neidhart anderes übrig, als der Anordnung zu folgen. Sie liessen sich zwar Zeit, meldeten jedoch ungewohnt kleinlaut am 29. September 1827: Der Gymnasiast Andreas Fries ist in Gemäßheit des Kreisdirectorialbeschlusses vom 23. Aug. d. J. als überzählig einstweilen in das Alumnat aufgenommen worden. Indem einem hochlöblichen Kreisdirectorium die Unterzeichneten dieses gehorsamst berichten, so überlassen sie die weitere Verfügung betref[f] der Anschaffung der nöthigen Schulbücher hochdesselben einsichtsvollem Ermessen.

Für Andreas Fries zeichnete sich mit dem Eintritt ins Alumnat ab, dass sein vorgezeichnetes Berufsziel als Lehrer bei den damals herrschenden Konfessionsverschiedenheiten in den evangelischen Schuldienst führen würde. Nach dem Abgang vom Gymnasium 1828/29 und nach nur einjährigem Besuch des Karlsruher Lehrerseminars, wo er ebenfalls eine Freistelle erhielt, trat er, wie bekannt, 1832 die erste, im übrigen schlecht bezahlte Schulstelle in Waldenhausen an. Aber bereits im Folgejahr übernahm er den obersten Jahrgang der Wertheimer Volksschule, ab 1834 wurde ihm auch der Zeichenunterricht am Gymnasium übertragen. Unter dessen Beibehaltung fand er 1836 in der maßgeblich von ihm mitgegründeten Gewerbeschule sein Hauptbetätigungsfeld. Über 25 Jahre hat der Gewerbschullehrer Fries hier gewirkt. Daneben war er unermüdlicher Motor in der Bürgergesellschaft. Die Berufung als Kreisschulrat führte ihn 1864 weg nach Mosbach, aber mit dem Ruhestand 1879 kehrte er in die Vaterstadt zurück.

Nun konnte er in zahlreichen Veröffentlichungen seine vielseitigen und vor allem historischen Kenntnisse weitergeben. Am 24. März 1890 ist er gestorben. Sein wenn auch nur in Teilen überlieferter Nachlass, von Otto Langguth in letzter Minute gerettet – Tochter Sophie war, als er sie aufsuchte, mitten im Verbrennen –, birgt noch viele ungehobene Schätze. Hier galt es, neues Licht auf Herkunft und Jugend einer grossen Persönlichkeit zu werfen, die zu Recht durch einen Strassennamen geehrt wird.